Exposition, Journée d'étude

Recherche

Le 9 septembre 2025

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Complément lieu

Maison de la création et de l'innovation

Salle 002 (rdc)

Journée d'étude organisée par Marie Mianowski (ILCEA4) et Eugenia Reznik (GATES).

Let us pause for a while. Let us drop our hiking poles, our heavy backpacks and our gloves for a moment. Down on our knees, or even lying flat on our bellies against the earth, let us stay still and immobile like this plant here, before us. Like this plant? What if, on the contrary, this plant had something to tell us about mobility? Where does it come from? How long has it been growing here? How long is it going to be here for?

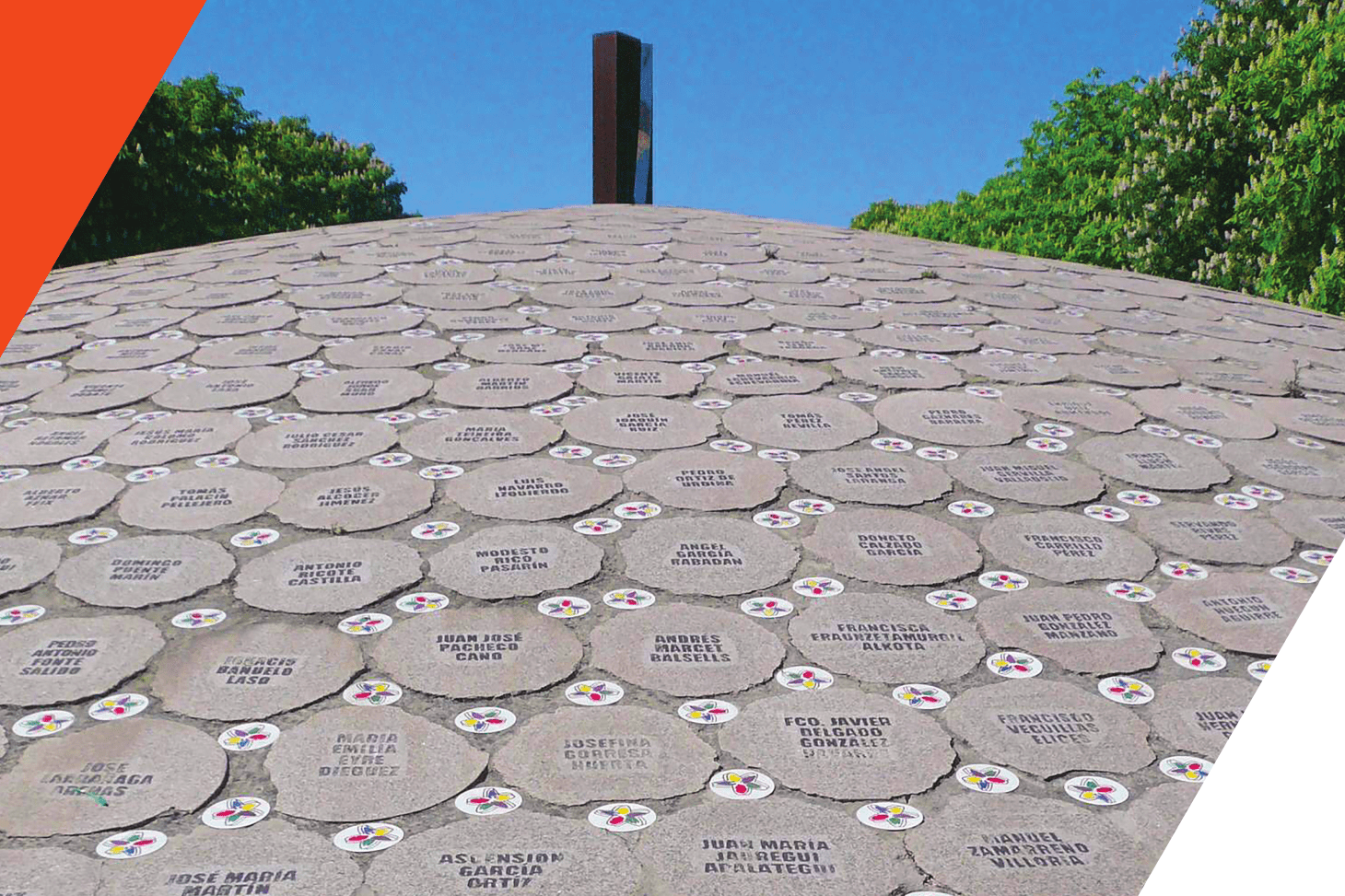

The current renewed interest for the issue of migration in art and science – as is shown in the ongoing exhibitions ‘Migrations, a Human Odyssey’ at the Musée de l’Homme, ‘Migrations of the Living World’ at the Muséum de Bordeaux, or ‘Exile’ at the Louvre-Lens, is an invitation to shift our perspectives. In this conference we wish to explore how the mobility of plants is represented in literature, visual arts, music, botany, biology and human sciences. If the mobility of plants has often run parallel to that of human beings, it raises new questions today because of the speed of migratory journeys, the globalization of exchanges, as well as of new regulations. Nowadays, what does it mean to be living in constantly morphing landscapes? How can we look with sensitivity and a renewed gaze at the ever-changing more-than-human world?

Paysages mobiles : regards croisés sur les plantes en migration

Faisons halte. Abandonnons pour un instant nos cannes de marche, nos sacs alourdis et nos gants. À genoux, ou même à plat ventre contre la terre, devenons immobiles devant cette plante-là, comme elle. Comme elle ? Et si, au contraire, elle nous apprenait la mobilité ? D’où vient-elle ? Depuis quand est-elle là ? Et combien de temps encore y restera-t-elle ?

Le regain d’intérêt des sciences et des arts pour la question des migrations — comme l’illustrent les expositions actuelles « Migrations, une odyssée humaine » au Musée de l’Homme, « Migrations du vivant » au Muséum de Bordeaux ou encore « Exil » au Louvre-Lens — invite à croiser les perspectives. Nous souhaitons explorer ensemble la représentation de la mobilité des plantes dans la littérature, les arts visuels, la musique, la botanique, la biologie et les sciences humaines. Si le déplacement des végétaux a toujours accompagné celui des humains, le contexte contemporain, marqué par l’accélération des flux migratoires, la globalisation des échanges, et les nouvelles régulations, soulève des interrogations inédites. Que signifie aujourd’hui vivre dans des paysages en perpétuelle transformation ? Comment renouveler notre regard sensible sur un vivant en mouvement ?

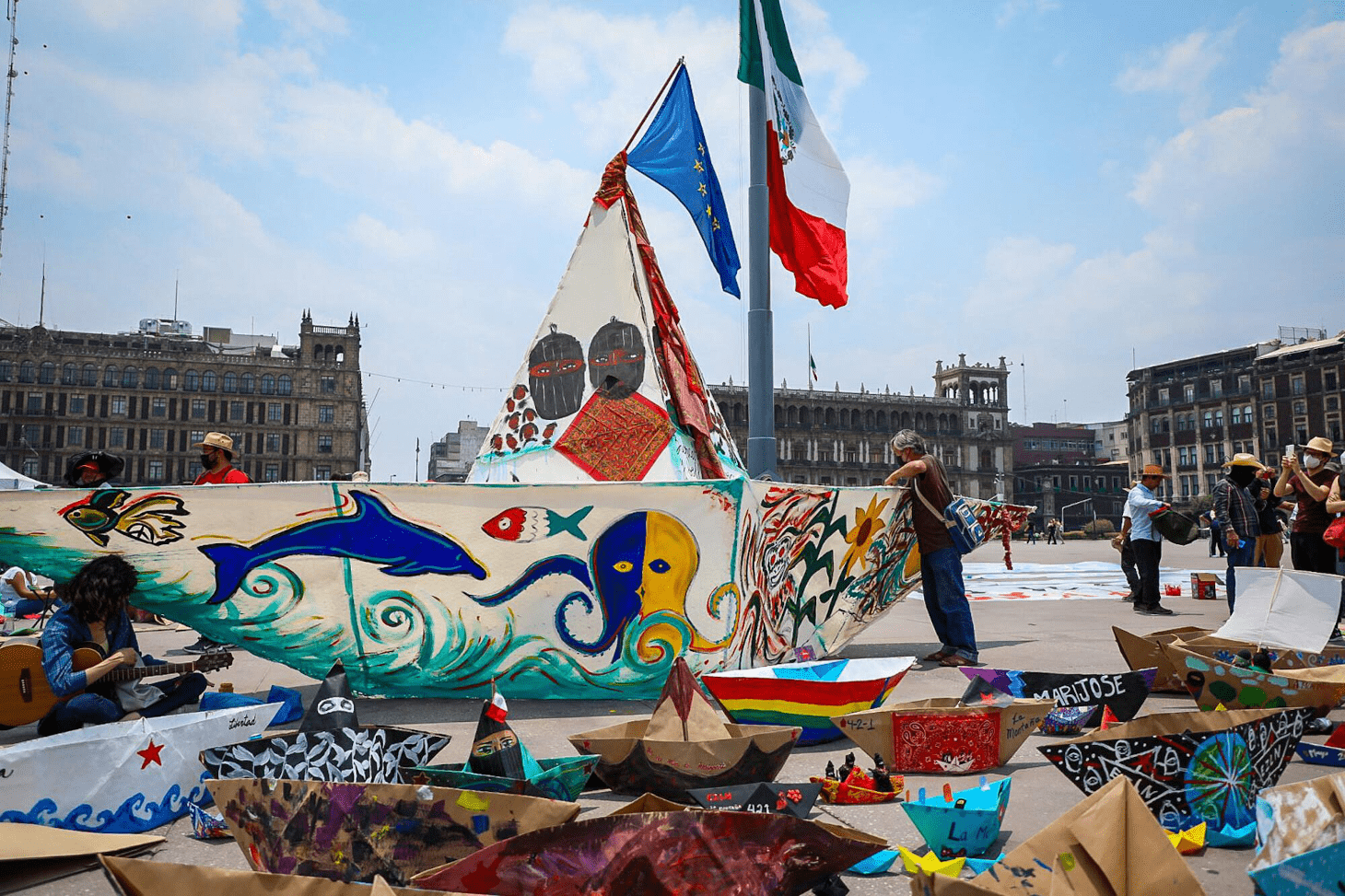

Cette journée d'étude marquera le coup d'envoi de l'exposition organisée par Marie Mianowski et Eugenia Reznik du 9 au 26 septembre 2025 à la MaCI : "Landscapes on the Move".

Marie Mianowski

marie.mianowski [at] univ-grenoble-alpes.fr