- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn

Séminaire / Recherche

Le 19 décembre 2025

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Intervention d'Olivia Adankpo-Labadie (laboratoire LUHCIE) à l'occasion d'une nouvelle séance de séminaire de l'axe transversal "Migrations, frontières et relations internationales".

L’Éthiopie est l’une des plus anciennes civilisations chrétiennes du monde : dès la moitié du IVe siècle ses souverains adoptèrent la foi chrétienne et s’appuyèrent sur cette religion nouvelle pour consolider leur royaume. Dans l’Antiquité, l’Éthiopie est dominée par le royaume d’Aksum (Axoum), qui dominant le commerce en mer Rouge, s’étend en direction de la péninsule arabique (Ier – VIIe siècle de notre ère). À l’avènement de l’islam, le royaume d’Aksum décline, puis débute une période mal connue et peu documentée de l’histoire de l’Éthiopie (VIIe – XIe siècle). À début du XIIe siècle, l’Éthiopie connaît un véritable renouveau grâce à l’action des rois zāgwēs, puis après 1270, de celle de la dynastie des rois « salomoniens », puisque ces derniers prétendent descendre des amours de la reine de Saba et du roi biblique Salomon. Les rois dits « salomoniens » (appelés aussi « salomonides ») poursuivent l’œuvre de leurs prédécesseurs et entreprennent de consolider leur pouvoir et de renforcer leur autorité en apportant leur soutien à l’Église et en menant de nombreuses conquêtes. Le royaume chrétien d’Éthiopie devient alors la principale puissance de la région face au royaume païen de Damot et aux sultanats musulmans qui se sont développés au cours des XIIe et XIIIe siècle. Au cours des XIIIe et XVe siècles, le royaume chrétien d’Éthiopie multiplie également les contacts et les échanges économiques avec les sociétés païennes et musulmanes de la Corne de l’Afrique entretenant à la fois des relations de compétition et de complémentarité, qui mènent toutefois à l’exacerbation de conflits dès le milieu du XVe siècle.

C’est au cours de la période médiévale (XIe - XVIe siècles) que le royaume chrétien d’Éthiopie entreprend d’imposer son hégémonie dans la Corne de l’Afrique et se projette comme une puissance. Le moment médiéval correspond donc à une période charnière de l’histoire éthiopienne au cours de laquelle s’est construit et affirmé en Afrique orientale un royaume puissant, chrétien et africain, au contact du monde islamique, de l’Orient et de l’Occident chrétiens.

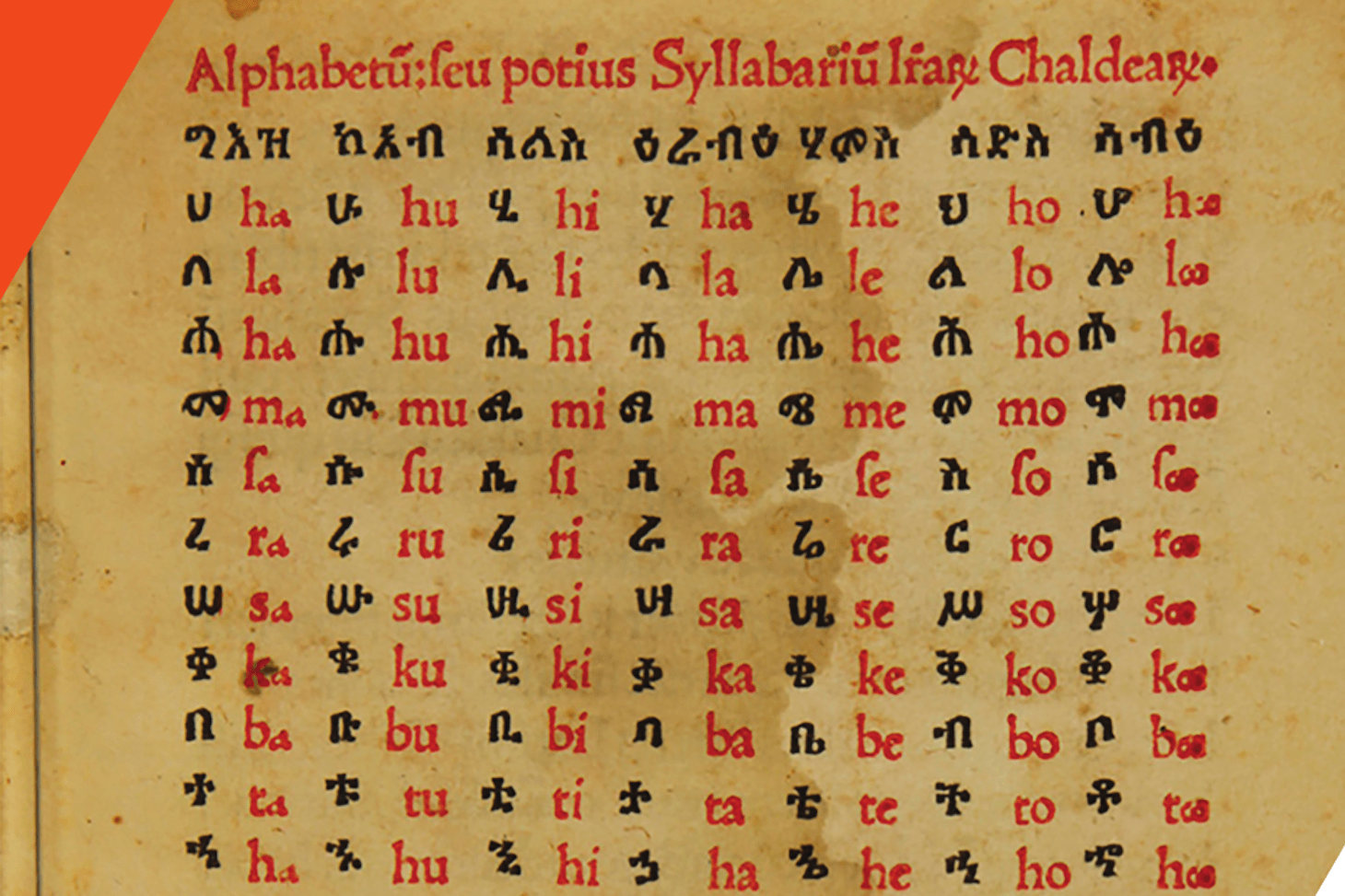

À première vue, l’histoire de l’Éthiopie pré-contemporaine semble se distinguer de la situation qu’ont connue d’autres formations politiques du continent africain. Tout un faisceau d’éléments paraissent étayer le « particularisme éthiopien » : l’ancienneté du christianisme, l’abondance et la diversité de la documentation écrite, la présence de communautés de pèlerins en Méditerranée depuis le XIIIe siècle, l’existence de relations diplomatiques avec l’Occident latin depuis le XIVe siècle. Tous ces phénomènes ont contribué à faire de l’Éthiopie chrétienne un « hapax » dans les études historiques au point même de s’interroger sur l’africanité de cette région de la Corne de l’Afrique. Depuis le XVIIe siècle, l’Éthiopie chrétienne a été le terrain d’études des philologues européens spécialistes des langues orientales (Hiob Ludolf, Ignazio Guidi, Carlo Conti Rossini, Marius Chaîne, Enrico Cerulli, etc.), qui ont fortement contribué à valoriser la longue tradition manuscrite éthiopienne, ce qui a conduit à inscrire cet espace dans l’espace culturel de l’Orient chrétien. À ce projet intellectuel fondé sur de nombreuses éditions et traductions de textes se greffe aussi à partir de la fin du XIXe siècle, un programme « colonial » complexe visant à assurer le prestige des conquêtes italiennes en Afrique orientale. Il s’avère donc indispensable de déterminer avec précision quels ont été les biais coloniaux des études éthiopiennes sans nier l’apport essentiel de ces savants et administrateurs italiens.

Or, depuis une trentaine d’années, cet « exceptionnalisme » éthiopien est profondément remis en question. Les études historiques éthiopiennes, qui connaissent un important renouvellement depuis ces vingt dernières années à la conjonction de la philologie, de l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de l’anthropologie et des sciences religieuses, ont complètement revu la position géopolitique de l’Éthiopie. L’Éthiopie chrétienne n’est plus du tout envisagée comme un isolat, mais comme une entité connectée à la fois à l’Orient chrétien et islamique et à l’Occident latin, entretenant des relations diplomatiques, commerciales et culturelles complexes. Les historiens abordent ainsi l’histoire de l’Éthiopie selon de nouvelles perspectives, traçant des orientations de recherches stimulantes et permettant d’envisager l’Éthiopie dans son contexte africain et méditerranéen.

La présentation que je propose entend exposer l’histoire des contacts entre le royaume chrétien d’Éthiopie et l’Europe à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance en s’appuyant à la fois sur une documentation multiforme et multilingue (éthiopien classique, italien, latin) et sur les apports récents de l’historiographique. C’est une invitation à explorer la longue relation entre l’Afrique et l’Europe en quittant fausses idées reçues et stéréotypes.

Olivia Adankpo-Labadie est maître de conférences en histoire médiévale et spécialiste de l'histoire de l'Ethiopie (XIIIe-XVIe siècle) et des contacts entre l'Afrique orientale et les mondes méditerranéens au Moyen Âge.

Date

de 12h30 à 14h30

Localisation

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Salle des conseils, Maison des langues et des cultures

Contact

Marion Amblard

marion.amblard [at] univ-grenoble-alpes.fr

à télécharger

- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn